※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。

ワインの酸化、怖くない。香りと熟成を変える「見えない反応」の正体

── 酸化のメカニズムを知れば、ワインはもっと“生き物”に見えてくる。

■ はじめに:酸化は“劣化”ではなく“変化”

「酸化=悪いこと」と思われがちですが、

実際にはワインにとって酸化は生きていくための呼吸のようなもの。

酸素とゆっくり関わることで、果実味は落ち着き、香りは丸みを帯び、

“若さ”が“深み”へと変わります。

つまり酸化とは――

ワインが時間を語りはじめる瞬間なのです。

■ 酸化の出発点:ポリフェノールの変化

酸化の主役は、ポリフェノール。

赤ワインの色や渋みをつくる成分ですが、最初に酸素と結びつきやすいのもこの分子たち。

酸素(O₂)はそのままでは反応しづらいため、

鉄(Fe²⁺)や銅(Cu²⁺)といった金属イオンが「触媒」となり反応を助けます。

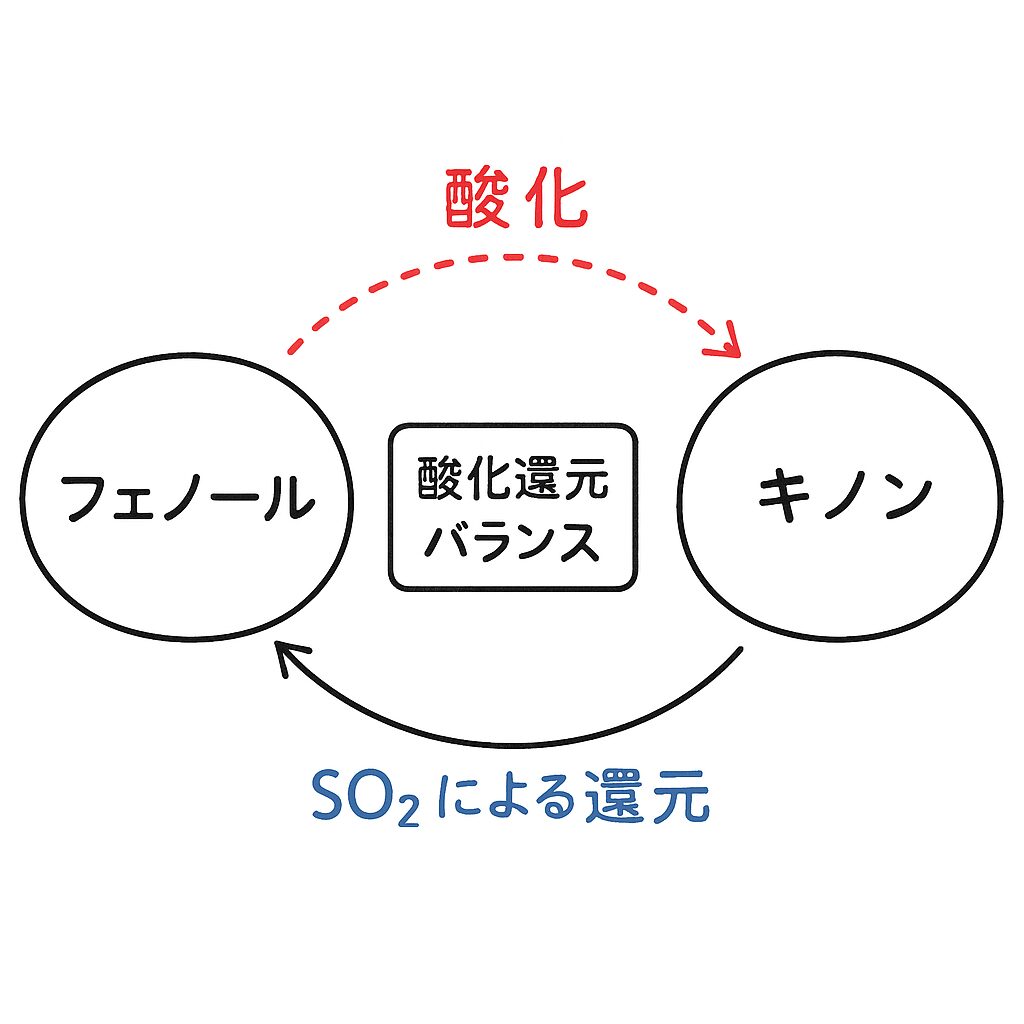

すると、フェノールはキノン(Quinone)という形に変化します。

フェノール(Phenol)+酸素(O₂)→ キノン(Quinone)+水(H₂O)

(触媒:Fe / Cu)

このキノンは反応性が非常に高く、アミノ酸や香り成分と反応し、

「果実香が弱くなる」「ナッツのような香りが出る」などの変化をもたらします。

ポリフェノールは、酸化の最前線に立つ“犠牲型ヒーロー”のような存在です。

ワイン中で最初に酸化されるのはポリフェノールですが、

それは「弱いから」ではなく、むしろ他の成分を守るために自ら酸化されやすい構造を持つから。

ポリフェノールは電子を渡して酸素を受け止め、自分がキノン(Quinone)になります。

その結果、果実香や色素など、ほかの繊細な化合物が酸化されにくくなる。

つまり――

🩸 自ら酸化して、仲間を守る“抗酸化バリア”

なんです。

この性質が「ポリフェノール=抗酸化物質」と呼ばれる理由です。

■ SO₂の登場:時間を巻き戻す“守護神”

ここで登場するのが、醸造家の最強ツール SO₂(亜硫酸)。

SO₂は直接酸素を止めるわけではありません。

酸化してできた“キノン”をもう一度フェノールに戻してくれるのです。

つまりSO₂は「時間を巻き戻すリモコン」。

酸化が進みすぎる前にワインを元の状態へ戻す働きをします。

だからこそ、フリーSO₂(自由な形で残るSO₂)を20〜30 mg/L保つことが、

ワインの“呼吸のリズム”を保つ鍵になります。

■ フェントン反応:酸化が暴走する瞬間

もしSO₂が枯渇したり、金属が多かったりすると、

酸化は一気に“暴走モード”に入ります。

その中心にあるのがフェントン反応(Fenton Reaction)。

Fe²⁺ + H₂O₂ → Fe³⁺ + •OH(ヒドロキシルラジカル) + OH⁻

この“ラジカル”は非常に反応性が高く、

エタノールをアセトアルデヒド(CH₃CHO)に変え、

あの「リンゴの皮」「ナッツ」のような香りを作ります。

少量なら“熟成香”、多ければ“酸化臭”。

その線引きを知って制御できるのが、プロフェッショナルの仕事です。

■ 酸化を支配する6つの要因

| 要因 | 影響 | コントロール法 |

|---|---|---|

| 酸素量 | 酸化速度を決める | 酵母培養・移送時に酸素管理 |

| 金属イオン | 触媒作用 | 銅・鉄をPVPPやベントナイトで除去 |

| pH | 酸化のしやすさ | pHを低めに保つ |

| ポリフェノール | 抗酸化バランス | 品種・マセラシオンで調整 |

| 温度 | 反応速度(約2倍/10℃上昇) | 低温熟成 |

| SO₂濃度 | 酸化防御 | 適正値維持(20〜30 mg/L) |

これらを理解すると、

酸化は“偶然の劣化”ではなく、設計可能な熟成プロセスに見えてきます。

■ スタイルによる酸化の扱い方

酸化の「理論」は同じでも、その“使い方”はワインスタイルによってまるで違います。

🥂白ワイン:酸素を遮断して守る

発酵初期に酸化酵素を抑えるのが鍵。

シュール・リー熟成によってグルタチオン(GSH)を残し、

天然の抗酸化バリアを形成します。

🍷 赤ワイン:酸素を計画的に使う

マイクロオキシジェネーション(微量酸素供給)により、

タンニンを柔らかく、色を安定化。

「酸化の設計」がワインの個性を決めます。

🍾 スパークリングワイン:還元と酸化のバランス

ベースワイン段階では酸化を避け、

二次発酵後は高酸・低pHにより酸化耐性を持たせる。

酸化管理の妙が、熟成の幅を生みます。

あお所長

あお所長🪶 関連記事:酸化を“表現”に変えたワインたち

酸化を恐れず、香りの一部として使う造り手もいます。

ジュラのヴァン・ジョーヌ、スペインのシェリー、マデイラ……。

彼らが“酸化と共に生きる”理由を、文化と科学の両面から解説しています。

👉 酸化熟成ワインの世界 ― ジュラ、シェリー、そして“酸化香”という個性

■ テイスティングで読む「酸化の進行」

| ステージ | 見た目・香り | 主な化合物 |

|---|---|---|

| 軽度酸化 | フルーツ香が減り、ナッツ香出現 | アセトアルデヒド |

| 中度酸化 | やや褐色、酸味が穏やかに | ポリフェノール重合 |

| 強い酸化 | 酢酸臭、カラメル香 | フェントン反応産物・酢酸 |

■ 結論:酸化は「ワインが時間を語るための化学反応」

酸化を恐れるのではなく、理解して使いこなす。

それがプロフェッショナルの“酸化哲学”です。

次回(シリーズ②)では、

この酸化を「表現」として活かすジュラやシェリーなどの酸化熟成ワインを紹介します。

さらに続くシリーズ③では、

酸化の“行き過ぎ”が生むオフフレーバーと香りの診断法を徹底解説します。

🍷 酸化は、ワインの時間を見せる鏡。

その鏡をどう磨くかが、造り手とソムリエの感性です。

🍷 酸化シリーズをもっと読む

- 🧪 第1弾:酸化の科学篇 ←当記事です。

- 🍇 第2弾:酸化熟成ワイン篇

酸化を“芸術”に変えたジュラとシェリー。造り手の哲学を紐解く。 - ⚗️ 第3弾:オフフレーバー篇

酸化が行きすぎたときに現れる香りと、その化学的メカニズム。

シリーズを通して読むと、ワインが「生きている化学反応」に見えてきます。

※本記事にはアフィリエイト広告を含みます。リンクからお申込みいただいた場合、当サイトに報酬が発生することがあります。ただし、紹介しているスクールは私自身が実際に受講し、心からおすすめできるものだけを掲載しています。

コメント