結論

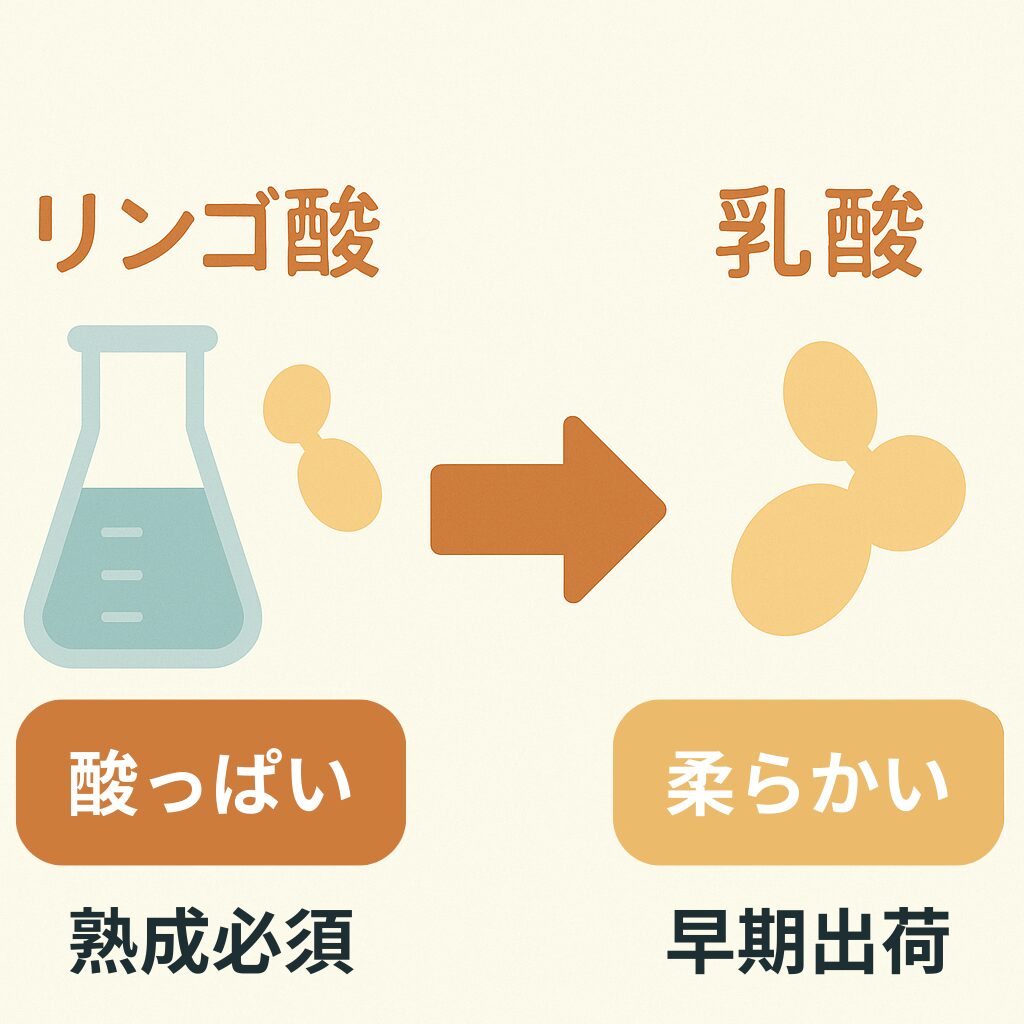

マロラクティック発酵(MLF)は、①リンゴ酸を乳酸に変えることでワインを柔らかくし、飲みやすくするプロセスです。また、同時に②早期出荷を可能にすることで、キャッシュフローに貢献する役割もあります。

ほとんどのシャンパーニュ生産者が導入している一方で、あえて行わない「ノンマロ」という選択肢もあります。「ノンマロ」には、酸を保持し、長期熟成でもフレッシュさを失わないという特別な魅力があります。

しかし、そのために必要な時間とコストは計り知れず、造り手の哲学と覚悟が試されるスタイルでもあります。

マロラクティック発酵とは?

- 仕組み:リンゴ酸を乳酸菌が乳酸に変換 → 酸がやわらぎ、味わいが丸みを帯びる

- メリット:飲みやすさ向上、出荷時期を短縮可能

- ビジネス的側面:高コストのシャンパーニュでは「早期出荷=キャッシュフロー改善」に直結

シャンパーニュの生産者より直接伺った話では、「マロラクティック発酵をする=ビジネス効率が上がる」というのは非常に大きな意味を持ちます。

ソムリエ試験の勉強などでは、仕組み自体は取り上げられますがビジネス的な側面までご存じの方は少ないのではないでしょうか。

マロラクティック発酵が起こる背景

マロラクティック発酵は、もともとは自然に起こる現象でした。

- 条件:温度が20℃前後に上がると乳酸菌が活性化

- 結果:酸が乳酸に変わり、自然と柔らかい味わいに

冷涼なシャンパーニュ地方では、本来は起こりにくい現象ですが、暑い年や温度管理が不十分なセラーでは“結果的に”進んでしまうことがありました。

歴史的背景

かつては「なぜ柔らかくなる年があるのか?」という程度の理解しかありませんでした。

マロラクティック発酵という概念が科学的に認知され、制御できるようになったのは20世紀半ば以降のこと。

その後、多くのシャンパーニュメゾンは積極的にMLFを導入しました。

理由は先ほど記載の通り、以下のポイントです。

- 酸をやわらげ、スタイルを安定化できる

- 出荷サイクルを早め、資金繰りを改善できる

結果として、現在ではごく一部の生産者を除き、ほとんどのメゾンがMLFを採用しています。

あえて「ノンマロ」を選ぶ造り手も存在する

それでも、ノンマロ=MLFを行わないスタイルを守り続ける造り手がいます。

例を挙げると、クリュッグ、ランソン、ゴッセなど。非常に稀な存在です。

メリット

- 美しい酸を保持 → 長期熟成してもフレッシュ感を維持

- 澱との接触期間が長くなる → 複雑性と奥行きを獲得

- 食との相性が広い → 柑橘系の酸味や苦味が生き、和食など繊細な料理に合わせやすい

デメリット

- 出荷までに長期間必要(酸が落ち着くまで待つ必要)

- 熟成期間が長い分、コストが膨大に

- 酸が強すぎて若いうちは「酸っぱい」と感じられることも

このスタイルを続けるには“哲学と経営体力”の両方が必要です。だからこそ希少で、他との差別化につながります。

例えば、シャンパーニュの規定上、ノン・ヴィンテージシャンパーニュの法定熟成期間は15か月。収穫してから2年程度で出荷できるように、定められているのですね!

しかし、「ノンマロ」スタイルで15カ月は酸が落ち着いていないため短すぎます。ノン・ヴィンテージでも4年以上の熟成を経てから出荷しているメゾンもあります。

収穫してから長い年月の後ようやく現金化できる造りなんて、途方もない経営体力と強い意志が必要ですね。

ノンマロとノンドザージュとの違い

お詳しいプロの方からもしばしば、「ノンマロ」と「ノンドザージュ」ってどんな違いを生み出すの?

と聞かれることがありました。

確かに、いずれもきりっとしたスタイルを追求するという方向性では一致しているかもしれませんね。

【ノンドザージュ】

- 甘味やボディを補うドサージュを行わない → よりドライでシャープ

- 「整ったものをあえて削ってドライ化」

→ドライさが増えているのではなく、ほかの要素が削れて相対的にドライさが表面化しているというイメージです。

【ノンマロ】

- 酸を保持する → フレッシュさが突出

- 「酸を維持して熟成を引き延ばす」

→バランスの中で酸が突出しているというイメージです。

両者の狙いは違いますが、共通しているのは「飲みやすさを多少犠牲にしてでも個性を求める」という姿勢です。

よって、例えば、ペアリングを考えるうえでも、考え方に差を持たせることができます。

・ノンドザージュはミネラル感が相対的に強くなるので塩味を意識したペアリング

・ノンマロは酸が美しいので、酸を意識したペアリング(例えば、魚介類にレモンを絞るように)

気候変動とノンマロの価値

近年の温暖化で酸を保持したブドウを確保するのが難しくなっています。

シャンパーニュメゾンの方によると、昔は冷涼なシャンパーニュの収穫開始時期は10月頃であったそうですが、最近は8月に始まることも少なくないそうです。

よって、下記のような状況が発生しています。

- 多くの造り手は早期収穫で酸を残そうとする

- それでも酸が落ちやすくなっている

👉 だからこそ、伝統的なノンマロというスタイルは、未来においてさらに価値を増す可能性があります。

「酸を守る」という美学は、これからのシャンパーニュにおいて重要な差別化ポイントになるでしょう。

プロとしての実感

過去に何度も試飲を重ねてきた中で、ノンマロのシャンパーニュに出会ったときの衝撃は忘れられません。

「10年以上経っているのに、まだこれほど美しい酸が残っているのか!」

熟成に伴う旨味や複雑さと、酸のフレッシュさが同居する、唯一無二の体験でした。

ノンマロは万人に優しいスタイルではありません。

しかし、プロや愛好家にとって“これしかない”と感じさせる強烈な個性があるのです。

まとめ

マロラクティック発酵は、飲みやすさと商業的メリットをもたらすプロセス。

一方で、それを行わないノンマロスタイルは、

- 美しい酸の保持

- 長期熟成のポテンシャル

- 他にはない強烈な個性

を造り手に与えます。

歴史を振り返れば、自然現象から技術へ、そして商業戦略へと進化してきたMLF。

その流れに逆らうノンマロは、「哲学と覚悟を映す“研究対象としてのシャンパーニュ」だと言えるでしょう。

▼ワインビギナー🔰向けの記事はこちら

コメント