結論

SO₂(亜硫酸塩)は、ワインを守るための必須のツールです。

酸化を防ぎ、雑菌の繁殖を抑え、輸送や熟成を可能にする――その存在なくして現代ワイン造りは成立しません。

ナチュラルワインのトレンドの中で「SO₂=悪」と語られることがありますが、それは科学的理解を欠いた極論です。

問題は“使う/使わない”ではなく、“どれだけ適切に制御されているか”。ここにこそ、本物とそうでないものの差が現れます。

SO₂の科学的役割

1. 酸化防止

- ワインは酸素に触れると急速に劣化 → フルーツ感が失われ、茶色っぽく酸化臭を帯びる

- SO₂は酸素と結合し、酸化を遅らせる「盾」の役割を果たす

2. 揮発酸の抑制

- 酢酸菌などが繁殖すると「酢のようなツンとした香り」に

- 適切なSO₂はこうしたネガティブな揮発酸生成を防ぐ

3. 雑菌繁殖の抑制

- 野生酵母や乳酸菌の暴走で「濁り」や「硫黄臭」が出る

- SO₂は微生物バランスを安定化させ、ワインを清浄に保つ

👉 言い換えれば、SO₂は「本来のワインの個性を守る透明な盾」なのです。

ナチュラルワインとオフフレーバーの誤解

ナチュラルワインに造詣の深くない消費者の中には、

- 酢酸的なツンとした香り(揮発酸)

- ネガティブな還元臭や濁り(雑菌由来)

- 酸化した果実の風味

こうした本来は欠陥とされる要素を「ナチュラルらしい個性」とありがたがる傾向があります。

しかしプロの視点からすれば、それは単に制御不足の結果でしかありません。

「自然=放任」ではなく「自然=高度な制御」こそが真のナチュラルワインです。

ノンフィルター(濁り)の問題

ナチュラルワインでは、フィルターを通さずに瓶詰めする例も多く見られます。

- メリット:旨味や滋味を残し、厚みのある味わいに仕上がる

- リスク:雑菌や残糖があれば、瓶内で不安定さや再発酵が起こりやすい

濁っていること自体が価値ではなく、ノンフィルターをどう制御できているかが評価基準となるべきです。

本当に優れたナチュラルワインとは

SO₂の使用量にかかわらず、きちんと制御されたナチュラルワインは:

- 滋味深く

- 繊細で

- 個性的で

- 飲み手に強い感銘を与える

ただし、こうしたレベルに達するのはごく一部の一流生産者のみ。

👉 「SO₂ゼロ=良いワイン」ではなく、「SO₂の有無に関わらず制御できているか」で見極めるべきです。

バイヤーとして生産者と対話していて見えてくるのは、「よい生産者は自らのワインを科学的側面や数字をもとに説明できる」という点です。

例えばSO2の添加量やタイミングについての質問をしたときに、

「醸造中はSO2は使わないけれど、ボトリングの際に限ってこれぐらい添加しているよ。その代わり、早期収穫や温度コントロールでPHをこれぐらいに低く抑えることで汚染をふせいでいるよ。」と、聞くと納得感がありますね。

一方では、

「SO2なんて使わないし、すべては自然の成り行きに任せるのさ。」と、いう答えが返ってくることも正直少なくありません。

いずれにしても、ワインのコントロールには知識と経験が必要であり、一流のナチュラルワインの作り手は彼らの選択をすべて説明することができるのです。

”ナチュラルワイン・トレンド”の中で、一定のレベル以下のワインが流通してしまっている現状で、このような一流のナチュラルワインの本当の価値が伝わりにくい現状はとても悲しく思います。

また、ナチュラルワインが追いかけられる中で、素晴らしいクラシックワイン(多くのケースでは同価格帯では優れている)が選ばれない状況も、ワイン市場にとってはネガティブだと思います。

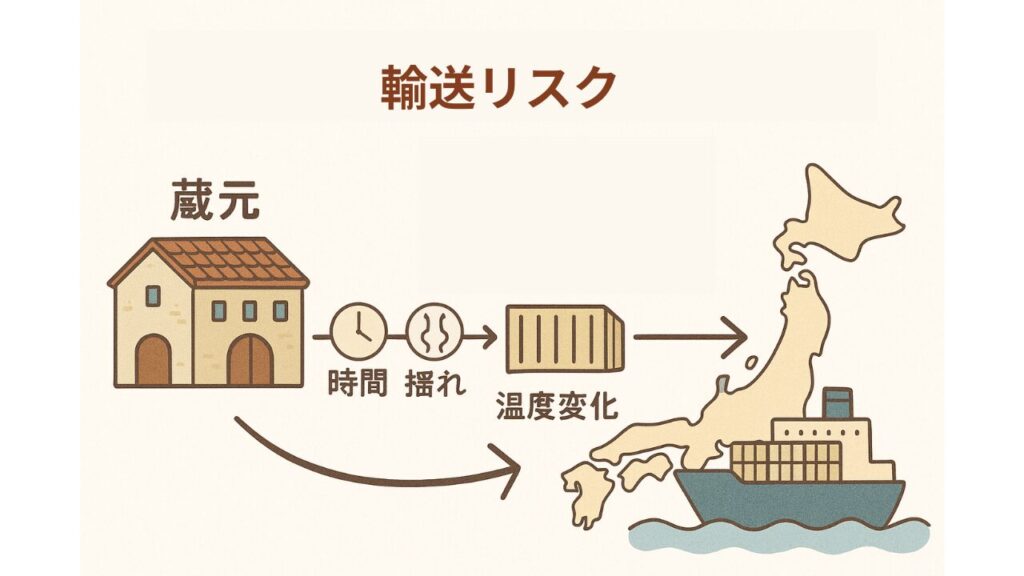

輸送という現実

日本で飲むワインは、多くが海上輸送を経ています。

- リーファーコンテナで温度管理されていても、揺れや時間の影響は避けられない

- 蔵元で飲む味わいと、海を渡ってきたワインの味わいは同じではない

小規模な生産者の中には、この輸送リスクを十分に想定していないケースもあります。

👉 だからこそ、ボトリング後に少量のSO₂を加えることで、輸送ダメージを緩和する判断をする生産者も存在します。

バイヤーとしての実感ですが、この一手間の有無が「届いたワインの姿」を大きく左右します。

ナチュラルワインの価格とコスパ

ナチュラルワインはトレンドもあって魅力的に聞こえますが、同価格帯・同産地・同品種で比較した場合、コストパフォーマンスでは弱いことが多いです。

その理由:

- 管理の難しさ → 手間がかかる

- 小規模生産 → スケールメリットが出ない

- 設備投資の負担 → 小規模ワイナリーでは固定費が相対的に重い

- 輸送コストの割高 → 小規模輸入元が多く、コンテナを単体で組めない/ロットが小さいためコストが跳ねやすい

👉 結果的に、同じ価格を払うならクラシックなワインの方が「安定した品質と熟成ポテンシャル」を持つ場合が多いのです。

歴史的背景

- 古代ローマ:樽を硫黄で燻蒸して殺菌していた記録あり

- 18世紀:SO₂の防腐・抗酸化作用が科学的に認知される

- 20世紀後半:化学物質への不安から「SO₂=悪」というイメージが拡大

👉 しかし実際には、現代ワインの品質と流通を支える基盤であり続けています。

まとめ

SO₂は「悪」ではなく、

- 酸化や雑菌からワインを守り

- 輸送や熟成を可能にし

- 消費者に「造り手が意図した姿」のワインを届けるための必須ツールです。

ナチュラルワインの世界では「SO₂ゼロ」「濁り」などが称賛されがちですが、それを価値に変えられるのは一流生産者のみ。

私たちが重視すべきは、ゼロかどうかではなく、どこまで制御されているかです。

👉 自然と科学の間でバランスをとることこそ、ワイン造りの本質。

SO₂を敵視するのではなく、正しく理解することが、ワインをより深く楽しむ第一歩です。

▼ワイン初心者🔰向けの記事はこちらから♪

▼当記事と同じ内容をビギナーの方向けにやさしく解説しています。

コメント