はじめに

「魚介に合うワインといえばシャブリ」──ワインの世界ではよく聞く言葉です。

でも、なぜシャブリが魚介に合うのか、深く考えたことはあるでしょうか?

結論から言うと、魚介とワインの相性は単なる“味のバランス”だけでなく、そのワインが育った土地の食文化や歴史、そして自然条件に根ざしています。

この記事では、ワインと魚介料理のペアリングを「文化的必然性」という視点から掘り下げ、科学的背景や歴史的文脈まで見ていきます。

ワインは食文化の中で進化した

ワインは古代ギリシャやローマ時代から、食文化と密接に関わりながら発展してきました。港町では保存性のある魚介とワインが交易品となり、宗教儀式でも海とワインが結びついてきました。たとえば古代ローマでは、地中海の魚醤「ガルム」とワインがともに食卓を支えていました。

つまり、ワインは単なる飲み物ではなく、「その土地の食事と一緒に楽しむため」に進化してきた歴史的存在←ポイント)なのです。

フランス内陸部では肉料理に寄り添う赤ワインが多く、海に面した地方では魚介と合う白やスパークリングが発展しました。これは偶然ではなく、数百年にわたる食文化の積み重ねによる必然です。

「ワインではなく、文化ファースト」まずはここが重要なポイントです。

(特に旧世界。新世界のワイン造りなどは少し事情が変わる可能性あり)

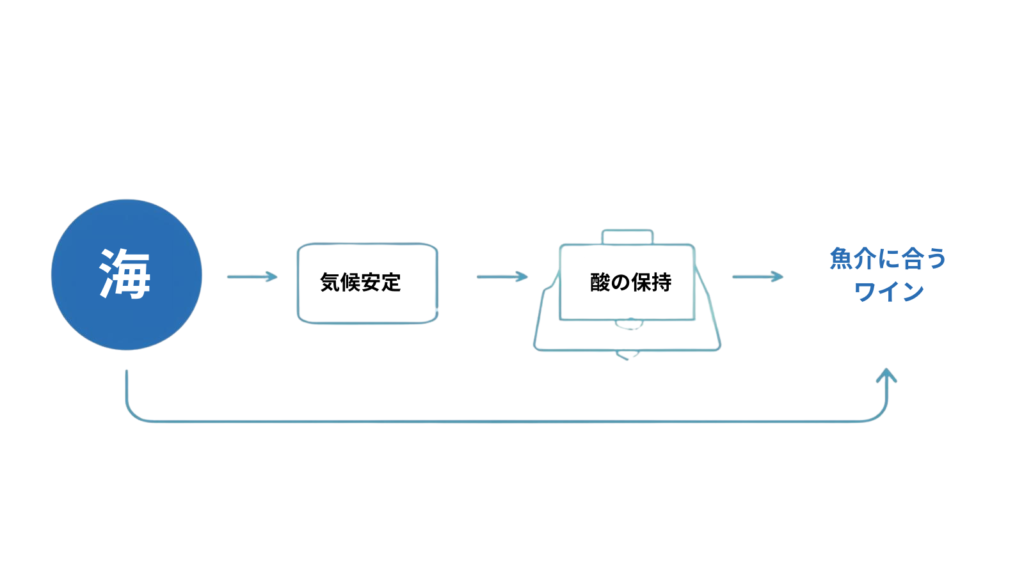

海とワインの関係

海に近いワイン産地では、次のような特徴があります:

- 潮風による塩気やミネラル感がブドウに影響する

- 港町の食文化として魚介料理が日常的に食卓に並ぶ

- 保存や輸送の関係から、爽やかで酸のあるワインが選ばれやすい

これらが「魚介に合うワイン」のスタイルを形づくってきました。

産地別ケーススタディ

フランス・ロワール地方

牡蠣の名産地に近く、地元では「牡蠣とミュスカデ」が定番。軽快でミネラル感のある白ワインは、まさに海の香りに寄り添います。17世紀の交易記録にも、牡蠣とともにミュスカデが港から出荷されていた記録が残っています。

スペイン・ガリシア地方

大西洋の海産物(タコ、ムール貝、イワシ)と共に育まれたのがアルバリーニョ。柑橘の爽やかさと塩味を思わせる余韻が魚介と抜群に合います。中世にはサンティアゴ巡礼の食卓を支え、海と信仰を結びつけるワインでもありました。

イタリア・リグーリア州

海岸線の街ではアンチョビや魚のグリルが日常食。そこに合わせて生まれたのが、フレッシュで香り高い白ワイン“ヴェルメンティーノ”。海洋共和国ジェノヴァの時代から、交易で持ち込まれる香辛料とともに楽しむ文化が育ちました。

日本の瀬戸内海エリア

ワイン文化は新しいものの、柑橘と穏やかな酸を持つ日本ワインは、鯛やハマチなど瀬戸内の魚介に寄り添います。近年は地元の柑橘を使った料理と国産ワインのペアリングが注目され、気候風土と文化が新しい形で結びつき始めています。

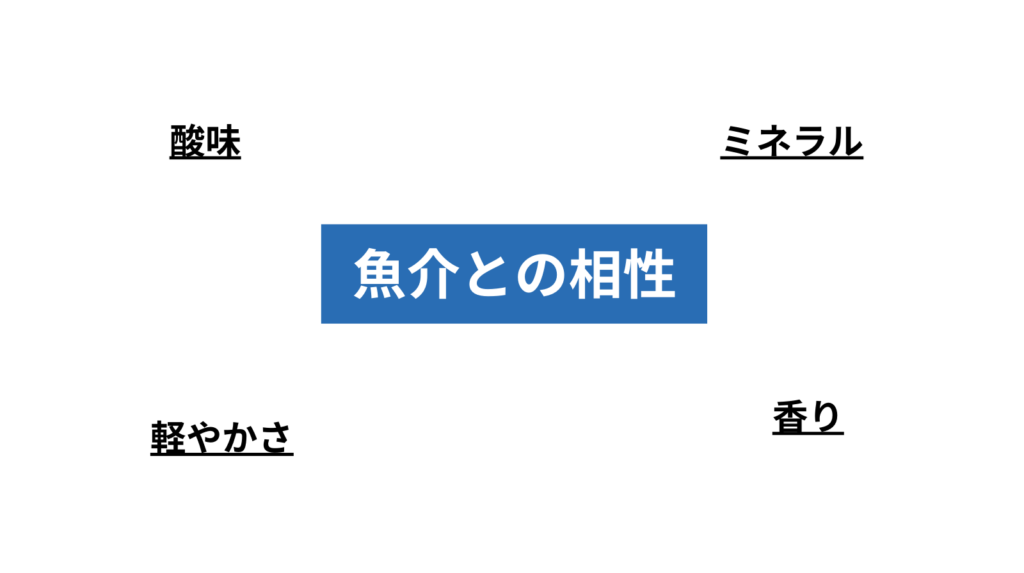

科学的解説:なぜ魚介に合うのか?

魚介に合うワインには共通する要素があります。その“なぜ”を、自然環境と結びつけて解説します。

①酸味が魚介の生臭さを中和する

→ 沿岸のワイン産地では海の影響で気候が安定し、ブドウの酸が落ちすぎることを防ぎやすい。

つまり、酸のコントロールがしやすく、魚介に合う爽やかな酸を持つワインが育ちやすい。また、収穫タイミングを細かく調整することで酸を保持したまま香りを引き出せるのも沿岸部の特徴である。

②ミネラル感が潮の香りと調和する

→ 海風に含まれる塩分やミネラルが土壌表層に沈着し、ブドウの風味に影響すると考えられている。

また石灰岩や貝殻堆積土壌もミネラル感を育む要因。土壌中のカルシウムやマグネシウムといった陽イオンは酸味の知覚にも関わり、ワインに“海を思わせる塩気”を与える。これが魚介の「海の塩気」と共鳴する。

③軽やかさが脂の少ない魚介にバランスを与える

→ 沿岸部では日常的に魚介が主食材であり、重いワインでは料理を覆ってしまうため、自然とアルコール度数が低めで軽快なスタイルが発展した。文化と環境の相互作用がここに表れている。

また、海風による冷却効果や昼夜の温度差の緩和が糖度の過剰な上昇を抑え、結果的にアルコール度数を抑えた“軽やかなワイン”につながっている。

④柑橘やハーブの香りが料理の風味とリンクする

→ 海沿いの地域ではレモンやハーブを使った魚介料理が多く、それに寄り添うようにソーヴィニヨン・ブランやヴェルメンティーノといった、柑橘やハーブ香のワインが育った。

これらの香り成分は主にテルペンやメトキシピラジンといった化合物に由来し、料理に使われる柑橘やハーブの揮発性成分と化学的に共鳴する。

近年の分析では、魚介とワインの相性は「味覚の補完」だけでなく、「嗅覚の共鳴」による部分も大きいことが指摘されています。レモンをかけた牡蠣にソーヴィニヨン・ブランが合うのは、同じ揮発性成分(シトラール)が含まれているからです。

歴史的背景

- 中世ヨーロッパでは、修道院がワイン醸造を担い、沿岸部の修道院では魚介料理に寄り添う白ワインが多く造られた。

- 大航海時代には、保存食の塩漬け魚と輸送可能なワインがともに交易品として世界を巡った。

- 近代以降、鉄道や冷蔵技術の発展で「産地を超えたペアリング」が一般化したが、それでも“土地の料理に土地のワイン”という原則は生き続けている。

誤解や注意点

- 魚介に「赤ワインはNG」と思われがちですが、軽やかなピノ・ノワールや冷やしたガメイは、サーモンやマグロと好相性。

- レモンを絞る魚介料理には、柑橘の香りを持つワイン(ソーヴィニヨン・ブランなど)が自然に寄り添う。

- 「高級ワインでなければ合わない」という誤解も多いですが、実際には地元で日常的に飲まれるカジュアルなワインこそ魚介との相性が抜群です。

現代的課題

- 気候変動による酸度低下で、昔ほど「キリッとした魚介向きワイン」が減っている。

- 輸送の発展で“本来その土地では出会わなかった食材とワイン”が組み合わされる時代に。(例えば、新世界のワインはその傾向が強い)

- その一方で、地元回帰やサステナブルな食文化への関心が高まり、「地元の魚介に地元のワイン」という原則が再評価されつつある。

まとめ

魚介に合うワインは、単なる味覚の問題ではなく、その土地の自然・食卓・歴史が育んだ必然のスタイルです。

酸味やミネラル感といった要素が生まれる背景には、その土地の気候や潮風、土壌があります。

科学的に見ても、酸や香り成分が魚介との相性を裏付けています。

そして歴史的に見ても、海と人の営みがワイン文化を形づくってきました。

だからこそ、ワイン選びに迷ったときは「そのワインの産地の食卓」を想像してみてください。

そこには何百年も前から続く、人と海とワインの物語があるのです。

コメント